« La réalité est la seule chose qui soit réelle. »

Film « Ready player one » S. Spielberg. |

Du mouvement de la vie

au graphisme de l'homme.

5 - Que nous ont appris tous ces graphismes ?

A - Le cadre de vie et l’abstraction en Mésopotamie :

La transformation du proto-cunéiforme en écriture alphabétique nous a permis de saisir l’importance de l’écriture dans le développement des cités-états au moyen-orient. En seulement 1500 ans, la nécessité de commercer et communiquer a imposé l’abandon des pictogrammes pour aboutir à l’écriture alphabétique.Toutefois, cette capacité de remplacer les images par des symboles abstraits n’a jamais eu d’autre but que celui de décrire la réalité.

On a pu aussi s’interroger sur l’évolution de cette écriture. Ne pourrions-nous pas y trouver des éléments décrivant le vécu des hommes de cette époque ?

Nous avons pu aborder leur sens de la relation et leur sensibilité en découvrant l’héritage qu’ils nous ont laissé, comme ce corps entouré de fleurs dans la grotte de Shanidar.

Le néolithique qui a suivi nous parle peu d’écriture, mais exprime un grand sens artistique. Après les peintures et sculptures, les poteries, quelle que soit la région, sont décorées de motifs variés.

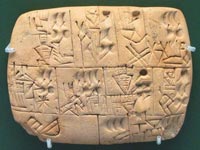

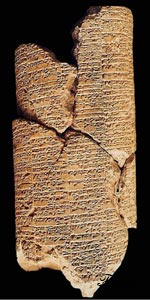

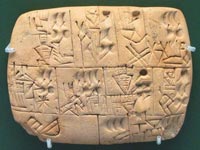

Surviennent alors les premiers graphismes. En découvrant sur des tablettes des familles d’objets gravées dans des cadres, on constate que l’organisation de la société suit le même modèle.

Idéogrammes inscrits dans des cadres,

indiquant les rations quotidiennes de bière pour les ouvriers

(-3300 à -3000). British Museum.

indiquant les rations quotidiennes de bière pour les ouvriers

(-3300 à -3000). British Museum.

Nous n’avons pas oublié que l’apprentissage de l’homme se fait par analogie avec ce qu’il connaît déjà.

Tout comme la famille s’inscrit dans le cadre de la maison et les maisons se construisent dans le cadre de la cité, l’écriture s’organise de façon similaire.

La famille s’inscrit dans le cadre de la maison.

La maison s’inscrit dans le cadre de la cité.

L’évolution du graphisme se poursuit : les cadres ne délimitent pas seulement des informations, mais ils révèlent le cadre de vie.

Plan de construction.

Puis naît l’écriture cunéiforme. Le cadre familial a cédé la place à une collectivité plus large. Les signes ne sont plus inscrits dans un cadre, ils s’assemblent dans une continuité linéaire. Pour simplifier la lecture, les signes s’organisent et suivent une ligne qui ne s’interrompt que lorsque tout a été dit.

L’écriture va désormais s’inscrire sur une ligne horizontale, proche en cela des déplacements en ville ou sur les routes qui relient les différentes régions d’un état.

Texte Babylonien (Lecture de gauche à droite).

Chez les habitants des villes, le regard découvre désormais plus facilement l’environnement proche que le ciel.

Dans la façon d’écrire, tout est désormais en place pour satisfaire les besoins de la collectivité.

Ainsi les textes s’allongent pour définir les règles de comportement au détriment des réactions instinctives individuelles.

Le premier code juridique,

créé par Ur-Namma entre 2100 et 2050 avant notre ère.

créé par Ur-Namma entre 2100 et 2050 avant notre ère.

A un stade ultime d’abstraction, le langage écrit devient opaque aux non initiés tandis qu’il pénètre dans le monde de la géométrie et des mathématiques pour donner un sens à des mondes inaccessibles.

Tablette circulaire représentant un planisphère céleste indiquant la position des constellations.

British Museum.

British Museum.

Au cours de 3000 ans d’existence, les peuples vont partager leurs richesses culturelles, et la nouvelle façon d’écrire va être exploitée par une douzaine de langues.

« Qu’il s’exprime en images ou en signes abstraits,

tout langage conserve sa fonction de décrire le vécu et la réalité. »

tout langage conserve sa fonction de décrire le vécu et la réalité. »

Retour vers le passé.

Du langage abstrait à celui des rêves.

Du langage abstrait à celui des rêves.

7 - L’abstraction : elle a détourné le fonctionnement du cerveau de la vision des images du monde.

-

-

-

-

-

1 - Le langage des rêves.

B – L’évolution du graphisme en Egypte :

a - L’écriture et le sens de la lecture :Oublions ici la transformation progressive des images en écriture pour nous intéresser aux différents sens d’inscription et de lecture des signes.

L’écriture mésopotamienne, devenue très rapidement symbolique, n’a pas donné d’indication permettant de comprendre le choix des directions prises par l’écriture. L’évolution de l’écriture égyptienne qui passe par l’utilisation des images est plus explicite à cet égard.

La proximité du monde vivant apparaît dans la façon de lire les textes. En effet, les hiéroglyphes peuvent être lus aussi bien verticalement que horizontalement mais c’est le regard d’un animal ou d‘un personnage qui indique le sens de lecture.

Si les hiéroglyphes sont écrits sur une ligne horizontale, le regard d’un animal porté vers la gauche indique que la lecture se fera de gauche à droite. Inversement, si le regard de l’animal ou du personnage se porte vers la droite, la lecture se fera de droite à gauche, en direction du personnage.

Dans le cas d’une colonne, la lecture se fait toujours de haut en bas, mais en respectant la règle du regard : le mouvement engendré par la lecture se fait toujours vers l’observateur, en l’occurrence le personnage ou l’animal.

Sens de lecture en partant du haut.

Les flèches indiquent que le sens de lecture peut changer en passant d’une colonne à l’autre.

Les flèches indiquent que le sens de lecture peut changer en passant d’une colonne à l’autre.

Sens de lecture, inversé de part et d’autre de l’entrée d’une tombe.

Nous intéresser aux origines du langage nous a permis de comprendre que l’important pour survivre est de voir et entendre, mais que l’action de voir qui permet d’anticiper les situations avant d’y être confronté est la plus importante.

En quoi la vision est elle intervenue pour favoriser le développement de l’écriture ?

Nous avons pu déterminer que le monde vivant a été l’inspirateur des premiers graphismes [cf : art rupestre]. Mais en ce qui concerne l’écriture égyptienne, comment les règles ont-elles été déterminées ?

Comme nous avons pu le voir, elles sont au nombre de deux :

- La première est que, dans une colonne, les hiéroglyphes se lisent toujours du haut vers le bas.

- La deuxième demande d’observer de quel côté regardent les êtres vivants représentés pour accéder à l’information écrite.

Ce sont donc les êtres vivants qui déterminent comment lire la succession des signes, puisque ces signes se lisent en se déplaçant vers leur regard.

Pourquoi les directions empruntées par l’écriture sont elles aussi variées ?

Sans doute parce que, dans la réalité, toutes les directions sont utilisées : la pluie descend, l’oiseau monte ou descend, l’animal se déplace de droite à gauche ou de gauche à droite.

Imaginons alors un personnage regardant dans le ciel un oiseau qui descend vers lui.

Comment peut-on alors décrire cette image avec des mots, puis les placer dans une colonne verticale ?

|

|

Un rapace descend vers le sol. |

On constate alors que la direction retenue par l’écriture égyptienne est une direction d’approche. Dans notre exemple, l’oiseau en vol descend vers l’observateur. Par contre, l’oiseau qui s’envole et s’éloigne n’est pas retenu dans le sens de lecture, nous verrons pourquoi plus loin.

Examinons maintenant les phrases écrites sur une ligne horizontale.

|

|

Un tigre s’approche de l’observateur. |

|

|

Un loup menace l’observateur. |

Ainsi, dès le départ, le sens de lecture dépend de l’environnement perçu.

Pourquoi l’approche plutôt que l’éloignement ? Sans doute parce que les directions liées à la survie l’imposaient dans la vie quotidienne.

En effet, l’approche d’un danger mérite d’être attentif et d’observer la situation avant de réagir, de la même manière qu’un avertissement communiqué par écrit mérite d’être déchiffré.

De façon identique le plaisir éprouvé par l’approche d’un ami retient l’attention, à la manière d’une lettre emplie de douces paroles.

Au contraire, un danger ou un ami qui s’éloignent perdent leur intérêt. La rencontre appartient au passé, et le regard peut se tourner vers d’autres horizons.

Sans doute l’homme était-il d’abord l’observateur privilégié indiquant le sens de lecture des textes, mais tout animal a pu le remplacer par la suite.

Il est également possible d’écrire en montant, mais rare sont les écritures qui suivent ce mouvement.

Si nous regardions une araignée monter le long de notre jambe, son cheminement pourrait être décrit par une phrase qui s’élève vers le regard du personnage.

|

|

En effet, un dessin peut être réalisé de n’importe quelle manière : il s’adapte toujours au support. C’est lorsqu’il se transforme en signe symbolique pour l’écriture que l’aspect pratique va déterminer le tracé et le sens, et sera entériné par la communauté.

Si l’écriture égyptienne n’utilise pas la lecture de bas en haut, d’autres peuples ont exploité des directions tout à fait libres.

On retrouve cette tendance dans l’écriture ogham, écriture en Irlande entre le IVème et IXème siècles. Son alphabet se compose d’encoches gravées sur une ligne verticale qui suit l’arête de la roche.

|

|

Ogham stone. Irlande.

Transliteration : Na maqui Lugudeca muc Cunea.

Traduction : The sons of Lugudeca, son of Cunea.

Transliteration : Na maqui Lugudeca muc Cunea.

Traduction : The sons of Lugudeca, son of Cunea.

Même dans ce cas la règle est conforme à la réalité environnementale : la ligne qui détermine la direction de l’écriture s’adapte au support, tout comme les êtres vivants suivent les ondulations de leur support.

D’autres écritures s’inscrivent de bas en haut ou empruntent des directions variées.

- L'écriture Hanunóo, datant d'environ 1300 ans, utilisée par le peuple Hanunóo vivant sur l’île de Mindoro aux Philippines, s’écrit de bas en haut.

- Le libyco-berbère, écriture géométrique ancestrale utilisée dans les sociétés berbères d’Afrique du Nord, attestée dès le IIe millénaire av. J.-C.. On le retrouve généralement sur des pierres tombales et il s’écrit lui aussi de bas en haut.

- Le Rongorongo est un système de signes gravés sur bois. Découvert sur l'île de Pâques, il est écrit en boustrophédon inversé. Chaque ligne, inversée par rapport à la précédente, impose de retourner le support à chaque nouvelle ligne.

- Dans l'écriture touarègue, le sens de l'écriture est traditionnellement vertical, en remontant vers le haut, mais il utilise aussi toutes les autres directions possibles, y compris en boustrophédon et en spirale.

Ces écritures anciennes montrent que le sens de l’écriture a eu du mal à se fixer à son origine.

Il a longuement évolué à partir d’images éparses sur la roche d’une falaise ou d’une grotte avant de s’organiser en graphisme symbolique. Chaque étape a délivré un enseignement permettant d’améliorer son aspect pratique tout en s’adaptent au mieux à la langue parlée.

D’une manière générale, après avoir fait ses preuves, l’écriture linéaire s’inscrit aujourd’hui sur deux grands axes :

- vertical pour les pictogrammes et idéogrammes traditionnels et la calligraphie,

- horizontal pour les écritures alphabétiques et toutes les écriture utilisées couramment.

b - De l’expression sensorielle [*] aux symboles:

1 - Le monde se fige dans sa représentation :

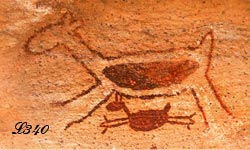

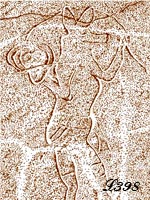

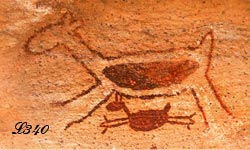

Une autre évolution a marqué le graphisme. Le monde vivant et animé des peintures et gravures pariétales a disparu.

|

|

Le monde vivant.

Si, dans la réalité, ce monde continue d’exister, ses différents éléments apparaissent figés et morcelés dans l’écriture.

L’être humain a quitté le monde naturel pour s’intégrer dans un monde où la collectivité domine et a besoin de spécialistes qui se consacrent à une seule tâche : nous retrouverons ainsi dans l’écriture des symboles signifiant : homme, femme, animal, oeil, scribe, divinité sans toujours les représenter…

Chaque symbole possède désormais sa propre signification et s’insère dans une collectivité de symboles pour reproduire toutes les subtilités du langage.

Le monde des symboles.

2 - La ligne, support des écritures d’enfant, soutient le texte :

Dans l’écriture égyptienne s’ajoutent alors des lignes, comme nous avons pu l’observer dans les textes mésopotamiens.

Ecriture égyptienne.

Ecriture mésopotamienne.

Rares sont les informations isolées des informations générales, dans un cadre bien distinct. Présentes dans le cartouche, elles demeurent réservées aux personnages influents.

Cartouche royal de Ramsès II.

Ces lignes et cadres limitent désormais la spontanéité dans le mouvement du graphisme.

L’écriture ne décrit plus la gestuelle et les émotions qui s’exprimaient dans les images.

Elle décrit des situations qui s’inscrivent dans les comportements.

Il en va de même pour l’apprentissage graphique de l’enfant qui va l’amener à contrôler sa spontanéité pour adopter l’écriture de son groupe. Une ligne va guider ses premiers essais.

De l’expression spontanée…

|

|

…à l’apprentissage social.

On constate alors que l’évolution de l’écriture sur des millénaires suit la même évolution que le graphisme de l’enfant : ce dernier commence par la découverte du trait, puis l’expression de son monde intérieur par l’image avant d’aborder l’écriture.

En Egypte, les images relatant des événements s’inscrivent sur les mêmes supports linéaires.

|

|

La surface terrestre, lieu de vie de l‘homme, est représentée par une ligne. .

Comme nous avons pu le constater dans l’écriture mésopotamienne, la ligne horizontale décrit parfaitement l’horizon humain dans un monde où les déplacements se font sur une surface plane.

En fin d’évolution, les habitudes étant désormais intégrées, la ligne va devenir inutile, et l’écriture acquérir sa forme définitive.

Ecriture hiératique.

On constate alors que les êtres vivants

- ont inspiré la représentation des peintures puis des hiéroglyphes,

- que leurs déplacements ont déterminé le sens de la lecture,

- enfin que leur support a déterminé la ligne, guide de l’écriture.

Cette transformation du graphisme souligne une évolution similaire du langage. Par ses vocalises, ce dernier a commencé à exprimer les émotions, puis il s’est perfectionné pour décrire des situations de plus en plus complexes.

Peu à peu, en décrivant les situations et comportements imposés par la vie collective, les mots sont même parvenus à informer de l’existence d’une émotion (par exemple : « J’ai peur de mourir ») sans susciter toutefois l’empathie de l’auditeur.

3 - Un cas particulier est celui des cadrats :

S’ils délimitent des espaces à l’intérieur du texte, ils ne sont pas fermés comme nous avons pu le voir dans les débuts de l’écriture cunéiforme.

|

|

Proto cunéiforme . |

Hiéroglyphes. |

Ces cadrats présentent des surfaces variées et délimitent des familles de signes : l’ordre de lecture de ces signes, à l’intérieur du cadrat, est indépendant du sens de lecture général du texte. Ils peuvent même s’inverser pour conserver l’esthétique du texte.

La disparition des traits d’encadrement qui existaient dans l’écriture proto-cunéiforme pourrait indiquer une insertion relativement libre de l’individu et de sa famille dans le fonctionnement du groupe.

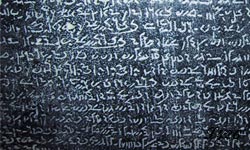

En définitive, l’écriture égyptienne va évoluer vers des formes abstraites, capables de décrire tous les événements sans les représenter.

Ecriture démotique (pierre de Rosette).

On constate ainsi que le graphisme a évolué de manière presque identique en Egypte et en Mésopotamie, indiquant que la pensée humaine suit le même cheminement évolutif chez tous les hommes :

- simplification des images pour favoriser la rapidité de transmission de l’information,

- abandon progressif de ces mêmes images,

- précision accrue du mot évoqué par le graphisme par l’ajout de préfixes ou de suffixes,

- représentation des sons et des idées,

- établissement de règles communes pour rendre l’information accessible à tous.

Comme l’enfant dans les premières années de sa vie, le groupe humain a les moyens de s’adapter à toutes les situations. Seuls les supports et les instruments utilisés, imposés par l’environnement, varient.

« Le développement de l’écriture marque, pour l’homme,

l’abandon du milieu naturel. »

l’abandon du milieu naturel. »

Retour vers le passé.

Du langage abstrait à celui des rêves.

Du langage abstrait à celui des rêves.

7 - L’abstraction : elle a détourné le fonctionnement du cerveau de la vision des images du monde.

6 - L’abandon du monde naturel au profit de la cité a renforcé l'orientation du cerveau humain vers l'abstraction.

-

-

-

-

1 - Le langage des rêves.

En Mésopotamie, l’écriture cunéiforme ne dit rien de son origine et de son évolution, elle indique seulement l’organisation de la vie dans la cité. De son côté, l’Egypte nous a permis de comprendre que l’écriture s’est structurée à partir de l’observation des événements.

Si nous observons attentivement la suite des événements, on constate qu’après avoir subi l’influence de l’environnement, l’écriture a évolué vers l’abstraction. Au cours de la même période l’homme a quitté le monde naturel pour rejoindre celui de l’organisation collective.

On peut alors s’interroger sur l’évolution de la communication avant les premières ébauches de l’écriture.

Comment cette évolution s’est-elle accomplie ?

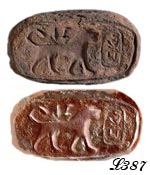

c - Les sceaux et leur place dans la société :

Les sceaux constituent une période charnière dans la transformation de la société.

Leur développement montre en effet le rôle essentiel de l’administration et de la religion. On y retrouve une caractéristique de l’ensemble de l’écriture et un sens esthétique lié à la persistance des représentations de l’environnement.

A la même époque, l’égyptien archaïque révèle une transformation de la pensée : l’homme passe d’un monde où il était intégré à la nature à un monde où il commence à lui imposer son pouvoir. Le monde vivant, jusqu'alors représenté au plus près de la réalité, devient hybride : l’animal acquiert des capacités humaine, et l’homme se reconnaît animal [cf : Antiquite egyptienne.].

La combinaison des deux rapproche l’homme des dieux.

|

|

d -Avec les poteries, l’homme découvre l’ art :

Bien avant l’écriture, on assiste à la naissance de l’art et des premiers signes gravés sur les jarres : les potmarks.

Ils consistent en en simples traits, patte d’oiseau ou animal schématisé se sont imposées avec le développement du commerce et la nécessité de comptabiliser et répertorier les marchandises.

A peu près à la même époque, des décorations apparaissent sur les c-wares et d-wares.

Les décors de poteries des égyptiens du néolithique montrent chez eux un développement artistique prononcé.Il en va de même pour les poteries mésopotamiennes.

Cependant, comme nous avons pu l’évoquer, ces images se sont peu à peu figées au cours de leur transformation.

|

|

Jarre de la tombe du roi scorpion. Egypte. |

Céramique de Samarra. Mésopotamie. |

- celle de savoir tirer partie de son environnement,

- celle de créer des formes qui varient en fonction des besoins.

- l’habileté à faire varier les décors : le graphisme se veut décoratif et va lui aussi nous délivrer des informations.

On constate la similitude qui existe entre le développement artistique de ces peuples avec celui que l’on observe aujourd’hui chez l'enfant.

|

|

|

Création de l’objet utile. |

Décor simple. |

Utilisation de colorants. |

On pourra alors noter que la sensibilité prime dans les représentations qui précèdent l’apparition de l’écriture, mais que le développement « artistique » correspond à des images qui évoquent la réalité mais ne sont plus la réalité.

D'homo sapiens à l'homme moderne, le regard sur le monde a changé.

La sensibilité semble s'être transformée.

La sensibilité semble s'être transformée.

« L’expression artistique s'affine. »

Retour vers le passé.

Du langage abstrait à celui des rêves.

Du langage abstrait à celui des rêves.

7 - L’abstraction : elle a détourné le fonctionnement du cerveau de la vision des images du monde.

6 - L’abandon du monde naturel au profit de la cité a renforcé l'orientation du cerveau vers l'abstraction.

5 - Le sens artistique remplace la représentation concrète du monde.

-

-

-

1 - Le langage des rêves.

e - L’évolution des capacités humaines au cours de la préhistoire :

Quelles étaient les réalisations de l’homme avant l'invention de la poterie et la manifestation de son talent artistique ?

Ses créations ont montré une habileté manuelle affirmée, et la capacité d’inventer de nouvelles formes.

Cette habileté coïncide avec la fabrication des premiers outils en pierre, les bifaces apparus il y a près de 2 millions d’années. Le développement d’outils adaptés à de multiples usages montre non seulement la capacité d’innover, d’imiter, mais aussi de communiquer.

|

|

Biface. |

Outils divers : grattoirs, couteaux, fers de lance, burins et marteaux. |

Quelles ont été les premières manifestations de la communication ?

Un langage peut-être constitué seulement de vocalises, tout aussi efficace que celui de la mone de Campbell ou du chimpanzé dont nous sommes loin de distinguer toute les nuances.

Tous les animaux qui nous côtoient sont curieux par nature. Il est en effet nécessaire de découvrir les multiples facettes du monde pour déterminer ce qui est dangereux ou utile. La main de l'homme étant très tôt devenue fonctionnelle, des formes ont pu être créées, comme l’enfant le fait sur le sable.

Parfois, par hasard, ces formes ont pu évoquer des objets ou personnages réels, phénomène que l’on nomme paréidolie.

Les premiers tracés semblent le résultat des premiers tâtonnements de l’être humain.

Traces de doigts.

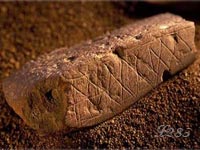

Après des tracés aléatoires sur un support tendre, sont apparues des gravures sur des supports plus solides et les outils se sont multipliés pour parvenir au résultat souhaité.

Bloc d'ocre. Blombos.

Ces outils ont permis de faire varier les formes…

Cupule. Bhimbetka.

…et même de représenter ce que sa vue découvrait.

|

|

Dans le même temps, les marques de comptage ont révélé un autre aspect de l’enrichissement du langage et la capacité du cerveau à dépasser le nombre de doigts de la main. Cette capacité nécessitait toutefois de visualiser les nombres sur un support,. N'est-ce pas ce que fait un enfant en comptant sur ses doigts ?

« Au cours de cette période,

le développement individuel se fait conjointement au développement collectif. »

le développement individuel se fait conjointement au développement collectif. »

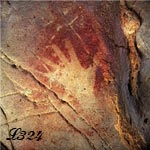

A une autre époque et sur d’autres territoires, les ocres présents sur les lieux ont permis au peintre d’affirmer son identité par l’empreinte de sa main, et témoigner de sa propre existence.

Grâce à ces images, ce sont peu à peu tous les aspects de sa personnalité qu’il va nous dévoiler : et en particulier l'évolution de sa sensibilité.

|

|

|

« Tandis que l’habileté manuelle se développe,

le cerveau découvre et perfectionne ses représentations de la réalité.

De plus, il semble devenu capable de représenter les chiffres par des points ou des traits. »

le cerveau découvre et perfectionne ses représentations de la réalité.

De plus, il semble devenu capable de représenter les chiffres par des points ou des traits. »

« L’homme affirme son identité au sein du groupe,

et il représente la réalité qui l’entoure. »

et il représente la réalité qui l’entoure. »

Retour vers le passé.

Du langage abstrait à celui des rêves.

Du langage abstrait à celui des rêves.

7 - L’évolution de l’écriture est achevée.

L’abstraction a détourné le fonctionnement du cerveau de la vision des images du monde.

L'image a perdu sa valeur de langage.

6 - L’abandon du monde naturel au profit de la cité a renforcé l'orientation du cerveau vers l’abstraction.

5 - Le sens artistique remplace la représentation concrète du monde.

Les images, tâtonnantes ou expressives, décrivent la perception d’un monde autre.

4 - L’homme est intégré dans un monde naturel et ne décrit que ce qui est, c’est la condition de sa survie.

Les images, tâtonnantes ou expressives, décrivent sa perception du monde réel.

-

-

1 - Le langage des rêves.

Du langage abstrait au langage des sens : (suite)

Bibliographie :